Lateinamerika und Corona

[DE] Unter dieser Rubrik sammeln wir aus dem Anlass der aktuellen Corona-Pandemie Beiträge von Studierenden, Lehrenden und KooperationspartnerInnen der Lateinamerika-Studien Hamburg, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Zusammenhang von Corona und Lateinamerika auseinandersetzen. Dabei werden diverse Erfahrungen, Einblicke und Reflektionen wiedergeben, die sich auf unterschiedliche Dimensionen der Coronakrise in Lateinamerika beziehen, vom Alltag in Lateinamerika bis hin zu globalen Zusammenhängen oder der Verflechtung mit Deutschland.

Für die folgenden Texte sind die jweiligen Autor:innen verantwortlich.

[ESP] En el marco de la actual pandemia por coronavirus, estamos recopilando los aportes de estudiantes, conferencistas y socios cooperadores de los Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo, que abordan la conexión entre el coronavirus y Latinoamérica desde diferentes perspectivas. En este sentido, se presentarán diversas experiencias, percepciones y reflexiones relacionadas con diferentes dimensiones de la crisis del coronavirus en América Latina, desde la vida cotidiana hasta contextos globales o su relación con Alemania.

Los respectivos autores son responsables por los textos.

Alejandra Moreno Barrera/ Lorena Cardenas Niño (15.01.2021): Die Pandemie, eine Bedrohung für den Frieden in Kolumbien | La pandemia, una amenaza para la paz en Colombia.

Dieser Text ist in zwei Sprachen verfügbar:

Este texto está disponible en dos idiomas:

Español

La pandemia, una amenaza para la paz en Colombia.

Alejandra Moreno Barrera

Lorena Cardenas Niño

15/01/2021

|

Alejandra Moreno Barrera es polítologa internacionalista con enfasís en Comunicación y Marketing político de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá Colombia. Actualmente es estudiante de la Maestría de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Hamburg Alemania.

|

Cuando llegó el coronavirus a Colombia a finales del mes de febrero, Alejandra y yo nos encontrábamos visitando a nuestras familias, apenas hace algunos días habíamos arribado al país. Uno de los objetivos del viaje de Alejandra era reunir los datos de su investigación de tesis de maestría en estudios latinoamericanos. Su campo de trabajo se centra en la temática del narcotráfico en Colombia y en México.

Con el pasar de los días durante el mes de marzo todo se volvió un poco impredecible e irreal. A partir del 11 de marzo el presidente Iván Duque emitió una locución presidencial (estas locuciones se hicieron constantes y persisten hasta la fecha) en la que informaba a la ciudadanía que el coronavirus se había convertido en una pandemia mundial y que por tal motivo el país entraría en un aislamiento preventivo, inicialmente, de catorce días. Se cancelaron todos los eventos que congregarán más de 50 personas en un mismo sitio, se dio orden de cierre de colegios, universidades, restaurantes, bares, bibliotecas, museos, centros de recreación, centros deportivos y aeropuertos; lo que significaba que ningún vuelo de carácter nacional o internacional podría salir o aterrizar en Colombia. Este confinamiento preventivo se extendió paulatinamente hasta convertirse en una cuarentena de 212 días.

Esta serie de medidas generó una cadena de consecuencias de carácter económico, cultural, psicológico y social para los colombianos y los dos millones de venezolanos que residen actualmente en Colombia.

Esta situación de temor e incertidumbre nos trajo a la memoria el período del conflicto armado que atemorizaba con una avalancha de violencia a gran parte de la población rural. Estos hechos acompañaron nuestra infancia y marcaron nuestros recuerdos y fueron evocados por la incertidumbre vivida al inicio de la pandemia, en donde fuimos arrebatados de nuestras actividades cotidianas para ser confinados en nuestras propias viviendas a la espera de un levantamiento de las medidas de asilamiento y con el temor de vivir con un mal invisible al acecho.

Los temores fueron fortaleciendo a la población haciendo cada vez más claro frente a los gobiernos de turno su exigencia de un acuerdo de paz con los actores del conflicto. La esperanza de una nación libre de conflictos armados se materializó con la firma de los acuerdos de paz en el 2016. El cumplimiento de estos acuerdos se vio gravemente afectado por la pandemia, en la medida en que el gobierno transformo sus prioridades y se concentró en la creación de medidas para mitigar la expansión del covid.

La pandemia es un gran reto para la paz y por ende para la seguridad en Colombia. El país ha logrado una recuperación notoria en aspectos de seguridad social como por ejemplo el índice de homicidios, el de secuestros, acciones subversivas, ataques terroristas, desplazamientos forzados, etc. Sin embargo, durante la pandemia se hicieron evidentes sucesos de violencia dirigida hacia determinados objetivos en la comunidad.

Estas masacres, llamadas por el gobierno Duque “homicidios colectivos”, se ejecutaron durante la pandemia en un ámbito de impunidad, deslegitimando los reclamos de la sociedad, escudándose así el gobierno en las medidas de confinamiento a causa del covid, para no enfrentar el problema de seguridad y a través de esa nueva nominación (homicidio colectivo) disminuir el significado de estos hechos. Víctimas de estas masacres son los líderes sociales; hasta el momento se eleva la cifra a 231 personas asesinadas y 148 firmantes de la paz que igualmente han muerto a manos de sicarios durante el aislamiento. [1]

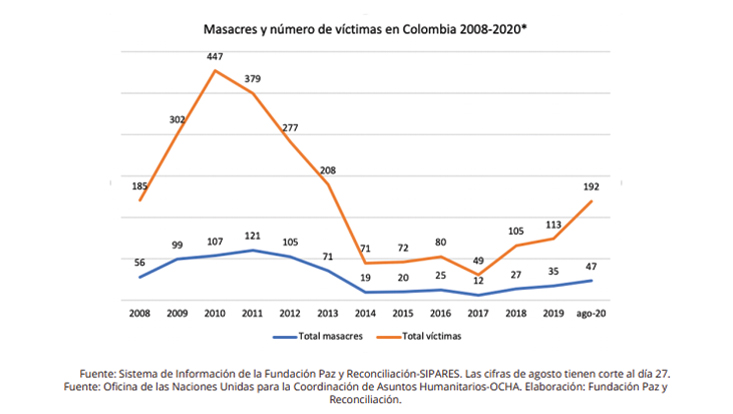

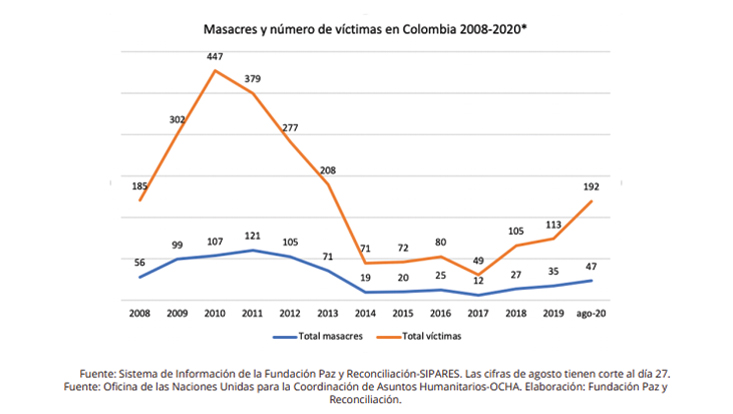

A esto se suma la imposición arbitraria de parte de los grupos armados de sus propias medidas de aislamiento a razón del covid en las que se pueden enumerar, el establecimiento de precios de los víveres, de los horarios de transporte, horarios de salida y llegada de las personas a sus viviendas, horarios del comercio, llegando al punto de someter a funcionarios del estado a dichas reglas y cuyo incumplimiento les costaría la vida. Hechos como la masacre de Samaniego Nariño, en donde 8 estudiantes fueron asesinados, al parecer por integrantes del ELN (Ejército de Liberación Nacional) por no respetar la cuarentena y de la misma forma la masacre de 3 escolares en Llano Verde en Cali, dejan en evidencia la falta de control estatal sobre monopolio armamentista y sobre la soberanía frente al cumplimiento de las normas preventivas de asilamiento arazón del covid [2]. En ese orden de ideas se muestra a continuación la gráfica de masacres en lo recorrido del periodo de los años 2008 hasta el 2020.

En este grafico se muestra que el número de masacres disminuyeron en este lapso, sin embargo, en lo recorrido del 2020 se puede notar un aumento del 12% de estas acciones, así mismo con un número de79 Victimas más que en el año 2019.

Está grafica muestra un ejemplo de transición de las masacres en Colombia en la última década antes y después de los acuerdos de paz. Sin embargo, es importante resaltar que estas cifras no son sólo números, sino seres humanos con familias, asunto que ni el gobierno nacional ni los grupos armados toman en cuenta y mucho menos en tiempos de pandemia.

Luego de la suscripción de los acuerdos de paz el 24 de noviembre de 2016, muchos perjudicados pensamos que las cosas iban a cambiar y que la violencia cesaría, pero lastimosamente ni el Coronavirus la ha podido detener.

En Colombia al inicio de la cuarentena estricta en marzo 25 de 2020 se reportaron 235 infecciones por Covid en el país y 4 muertes. A la fecha de hoy, 12 de diciembre de 2020 se confirman 1.408.909 contagios y 38.669 muertes por covid 3. Con estas cifras relacionadas con dos temas de vital importancia y de actualidad nuestro país (covid 19 y la paz), queremos hacer evidente que Colombia es asediada en estos momentos, no sólo por el coronavirus, sino también el virus de la violencia y la impunidad de parte del estado.

Este panorama de acontecimientos ocurridos durante el 2020 nos deja en el plano personal pocas satisfacciones. Una de ellas fue el poder conseguir los tiquetes de regreso en un vuelo humanitario a Alemania en el mismo mes de marzo.

Abandonamos Colombia en un ambiente de desasosiego, entre medidas estrictas de distanciamiento,controles de salud y por primera vez, en un uso estricto de tapabocas y de desinfectantes por parte de las personas presentes en el aeropuerto. Al regresar a Alemania notamos con sorpresa que, en el aeropuerto de Berlín, las autoridades policiales no se habían apropiado aún de las medidas preventivas y nos asombró la falta de uso de los implementos de bioseguridad. En Colombia, a pesar de la inestable situación en el tema de orden público, se ha tratado de cumplir con las regulaciones impuestas a razón del coronavirus.

La pandemia ha sido sin duda una de las peores cosas que le paso a la humanidad en este siglo XXI, pero también nos recordó lo importantes que son el contacto humano, el contacto con la naturaleza y nuestra libertad como individuos.

[2] Rincón Juan Carlos, Torres David, Baena Maria Paulina (La Pulla) (28.08.2020), Las Masacres que no le importan a

Iván Duque. Archivo de video.

Deutsch

Die Pandemie, eine Bedrohung für den Frieden in Kolumbien

Alejandra Moreno Barrera

Lorena Cardenas Niño

15.01.2021

|

Alejandra Moreno Barrera studierte Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen mit den Schwerpunkten politische Kommunikation und politisches Marketing an der Universität Sergio Arboleda in Bogotá, Kolumbien. Derzeit ist sie Studentin im Masterstudiengang Lateinamerikastudien an der Universität Hamburg, Deutschland. Lorena Cardenas Niño hat einen Abschluss in internationalen Wirtschaftsbeziehungen der Stiftung Universität Autonóma de Colombia (Bogotá-Kolumbien) und ist derzeit Studentin im Masterstudiengang Lateinamerikastudien an der Universität Hamburg, Deutschland. |

Als die ersten Corona-Fälle Ende Februar in Kolumbien aufgetreten sind, waren Alejandra und ich zu Besuch bei unseren Familien in Bogotá, Kolumbien. Ein Grund Alejandras für den Aufenthalt in Kolumbien war die Recherche für die Masterarbeit in den Lateinamerikastudien. Ihr Schwerpunkt konzentriert sich auf das Thema Drogenhandel in Kolumbien und Mexiko.

Die Tage in den Monaten Februar und März vergingen und alles wurde ein wenig unvorhersehbar und unwirklich. Am 11. März hielt Präsident Ivan Duque eine präsidiale Ansprache (diese Ansprachen sind zu einer Konstanten geworden und halten bis heute an), in der er die Bürger darüber informierte, dass das Coronavirus zu einer globalen Pandemie geworden sei und dass das Land aus diesem Grund

zunächst für vierzehn Tage in eine präventive Isolation eintreten würde.

Alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen wurden untersagt. Schulen, Universitäten, Restaurants, Bars, Bibliotheken, Museen, Erholungszentren, Sportzentren und Flughäfen wurden angewiesen zu schließen. Daraus resultierend wurden die Inlands- und Auslandsflüge eingestellt. Diese präventive Eingrenzung wurde schrittweise auf eine 212-tägige Quarantäne ausgeweitet.

Diese Reihe von Maßnahmen sorgte für die Kolumbianer und die zwei Millionen Venezolaner, die derzeit in Kolumbien leben, im wirtschaftlichen, kulturellen, psychologischen und sozialen Bereich für tiefe und weitreichende Einschnitte ihres persönlichen Lebens.

Die Situation der Angst und Unsicherheit erinnerte uns an die Zeit des bewaffneten Konflikts, der einen großen Teil der Landbevölkerung mit einer Lawine der Gewalt in Furcht versetzte. Diese Ereignisse begleiteten unsere Kindheit und prägten unsere Erinnerungen. Sie wurden erneut durch die Ungewissheit hervorgerufen, die wir zu Beginn der Pandemie erlebten, da wir plötzlich aus unseren täglichen Aktivitäten herausgerissen wurden, Ausgangssperren einhalten mussten, während wir darauf warteten, dass die Maßnahmen der Isolation aufgehoben wurden, um mit der Angst des unsichtbaren Übels zu leben.

Im Jahr 2016 wurde der bewaffnete Konflikt in Kolumbien durch die Unterzeichnung eines Friedensabkommens mit der Farc-EP beigelegt. Dieses Abkommen und die damit einhergehenden Vereinbarungen wurde nicht zuletzt durch die stärker werdende Forderung der Bevölkerung nach Frieden realisiert. Derzeit wird die Erfüllung dieser Vereinbarungen durch die Pandemie stark beeinträchtigt, da die Regierung ihre Prioritäten änderte und sich auf die Schaffung von Maßnahmen zur Abschwächung der Ausbreitung des COVID-Virus konzentriert.

Die Pandemie ist eine große Herausforderung für den Frieden und damit für die Sicherheit in Kolumbien. Das Land hat eine bemerkenswerte Erholung in Bezug auf Aspekte der sozialen Sicherheit, wie z.B. die Abschwächung der Mordrate, abnehmende Zahlen von Entführungen, subversive Aktionen und die Reduzierung terroristischer Angriffe erreicht. Während der Pandemie gab es jedoch offensichtlich Vorfälle von Gewalt, die sich gegen bestimmte Ziele in der Gemeinschaft richteten.

Diese Massaker, die von der Regierung Duque als "kollektive Morde" bezeichnet wurden, fanden während der Pandemie in einem Umfeld der Straflosigkeit statt, sodass die Forderungen der Gesellschaft delegitimiert wurden, da die Regierung sich hinter den Einschränkungsmaßnahmen aufgrund der Pandemie versteckte, um sich dem Sicherheitsproblem nicht stellen zu müssen und durch diese neue Thematik (kollektiver Mord) die Bedeutung dieser Tatsachen zu verringern. Opfer dieser Massaker sind vorwiegend soziale Führungspersönlichkeiten. Bis jetzt beträgt die Zahl der Ermordeten aus sozialen Organisationen 231 und die Zahl der ermordeten Friedensunterzeichner 148, die während der derzeitigen staatlich verordneten Isolation umgekommen sind. [1]

Darüber hinaus verhängen die bewaffneten Gruppen willkürlich ihre eigenen Maßnahmen der Isolation auf der Grundlage von COVID, indem sie die Festlegung der Preise von Lebensmitteln, Transport, Zeiten der Abreise und Ankunft der Menschen in ihren Häusern und Öffnungszeiten des Handels vorgeben. Dies mündet in der Unterwerfung der staatlichen Beamten, da sie bei Nichteinhaltung der selbstbestimmten Regularien um ihr Leben fürchten müssen. Tatsachen wie das Massaker von Samaniego Nariño, bei dem 8 Studenten offenbar von Mitgliedern der ELN (Ejército de Liberación Nacional) ermordet wurden, weil die Studenten die Quarantäne nicht respektiert hatten, sowie das Massaker an 3 Schulkindern in Llano Verde in Cali machen die fehlende staatliche Kontrolle über das Waffenmonopol und über die Souveränität angesichts der Einhaltung der präventiven Regeln der Isolation durch COVID deutlich. [2]

In dieser Gedankenfolge ergibt sich die folgende Grafik der Massaker im Zeitraum von 2008 bis 2020. Wie der Grafik zu entnehmen ist, fiel die Anzahl der Anschläge und Opfer. Allerdings ist im Jahr 2020 ein starker Anstieg dieser Taten um 12 % zu verzeichnen. Diese Grafik zeigt den Ablauf von Massakern in Kolumbien im letzten Jahrzehnt vor und nach dem Friedensabkommen.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es sich bei diesen Angaben nicht nur um Zahlen handelt, sondern um Menschen mit Familien, etwas, das weder die nationale Regierung noch die bewaffneten Gruppen in Zeiten einer Pandemie berücksichtigen.

Nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens am 24. November 2016 dachten viele von uns Kolumbianern, dass sich die Dinge ändern und die Gewalt aufhören würde, aber leider ist durch COVID nun scheinbar das Gegenteil eingetreten.

In Kolumbien wurden am 25. März 2020 zu Beginn der strengen Quarantäne 235 Covid-Infektionen und 4 Todesfälle im Land gemeldet. Heute, am 12. Dezember 2020, sind es 1.408.909 Infektionen und bestätigte 38.669 Todesfälle. Mit diesen Zahlen, die sich auf zwei für unser Land lebenswichtige und aktuelle Themen beziehen (Covid 19 und Frieden) [3], wollen wir deutlich machen, dass Kolumbien derzeit nicht nur vom Coronavirus, sondern auch vom Virus der Gewalt und der Straflosigkeit vonseiten des Staates belastet wird.

Dieses Spektrum der Ereignisse im Jahr 2020 stimmt uns auf persönlicher Ebene wenig zufrieden. Ein Ereignis ergab sich dadurch, dass wir die Rückflugtickets für einen humanitären Flug nach Deutschland im selben Monat März bekommen konnten, eine Entscheidung, die beim Verbleib der eigenen Familien befremdlich schien.

Wir verließen Kolumbien in einer Atmosphäre der Unruhe inmitten strenger Distanzierungsmaßnahmen, Gesundheitskontrollen und zum ersten Mal unter strikter Verwendung von Masken und Desinfektionsmitteln durch die anwesenden Personen am kolumbianischen Flughafen. Bei unserer Rückkehr nach Deutschland waren wir überrascht, dass die Polizeibehörden sich am Berliner Flughafen die Präventivmaßnahmen noch nicht angeeignet hatten und wir waren erstaunt über den mangelnden Einsatz von Biosicherheitsgeräten. In Kolumbien wurden trotz der instabilen Lage der öffentlichen Ordnung Anstrengungen unternommen, die wegen des Coronavirus auferlegten Vorschriften einzuhalten.

Die Pandemie ist zweifellos eines der schlimmsten Dinge, die der Menschheit in diesem 21. Jahrhundert widerfahren ist, aber sie hat uns auch daran erinnert, wie wichtig der menschliche Kontakt, der Kontakt zur Natur und unsere Freiheit als Individuum ist.

[2] Rincón Juan Carlos, Torres David, Baena Maria Paulina (La Pulla) (28.08.2020), Las Masacres que no le importan a

Iván Duque. Archivo de video.

Lea Marie Nolte (22.09.2020): „Va a quedar la zorra” - Entre miedo y risas

“Va a quedar la zorra“– Entre miedo y risas

Lea Marie Nolte

22.09.2020

|

Lea Marie Nolte ist Alumna in Sprache, Kultur, Translation der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und aktuell Masterstudentin der Lateinamerika-Studien in Hamburg. Ab November 2019 war sie im kombinierten Studien- und Praxissemester in Santiago. Ihr Forschungsinteresse liegt in den Maskulinitätsstudien und der Postkolonialen Theorie. |

Ich kann mich noch gut an den letzten Tag erinnern, an dem ich meine Freundinnen in Santiago getroffen habe. Zum internationalen Frauenkampftag am 8. März treffen wir uns zur Mittagszeit, um im Kollektiv Juntas Mejor und Las Cabras Rollerskate gemeinsam die Avenida Providencia bis zur Plaza Dignidad entlang zu fahren. Die Straßen waren voll von Frauen*, es gab unterschiedliche Performances und wir waren bis in den Abend gemeinsam auf der Straße. Bis dahin dachte ich noch, der Amerikanische Kontinent könnte vom Corona-Virus verschont bleiben.

Eine Woche später wurde das Virus für mich Realität. In meiner WG gingen wir in freiwillige Selbstisolation - das konnten wir, da meine Mitbewohnerin und ich gerade noch Ferien hatten, und der dritte im Bunde als Musikproduzent ebenso von zuhause arbeiten konnte. „Lea, aquí va a quedar la zorra” - das sagte sie im ersten Gespräch über das Virus zu mir. Dass das Gesundheitssystem so schon immer am Rande des Kollaps steht, erfuhr ich bereits im Rahmen der Proteste, die ich seit meiner Ankunft im November miterlebte.

Wenig später berichteten auch die Nachrichten pausenlos vom Virus, die Berichterstattung im Morgenmagazin war von unheimlicher Musik unterlegt und während der damalige Gesundheitsminister Jaime Mañalich und Präsident Sebastián Piñera über das Virus berichten, fällt mir auf, wie oft nationale Bezüge hergestellt werden: „liebe Chileninnen und Chilenen”, „das Virus in unserem Land” - einmal zählte ich mit und kam im Laufe einer Stellungnahme des Gesundheitsministers auf 14 Nennungen von Chile. Wir gegen die, wir allein gegen das Virus. Es wird vom Kämpfen gesprochen. Und alle anderen Menschen nicht-chilenischer Nationalität, die in Chile leben? Die Emotionen meiner Mitbewohnenden wechseln von Wut in verzweifeltes Lachen.

Auf Instagram entdeckte ich erste Memes zum Corona-Virus, sogar ganze Accounts wie Memespalacuerentena wurden kreiert, die innerhalb kürzester Zeit mehrere Hundert Abonnent*innen erreichten. Eine beliebte chilenische Meme-Seite, Cuicxsgonnacuicc, greift die Nachricht auf, dass Haushalte in den nordwestlichen Stadtteilen aufgrund der Ausgangssperre nun ohne Hausangestellte auskommen müssen - die übrigens keine Lohnfortzahlungen erhielten - und teilt Screenshots reicher Influencer*innen, wie sie ihre ersten Erfolge beim selbständigen Kochen teilen. Während der dreiwöchigen Ausgangssperre verschwanden über Nacht die Protestslogans an der Kirche, die ich aus meinem Fenster sehen konnte. Wo vorher „Dios es gay”, „La Iglesia - Club de pedófilos” und anderes geschrieben stand, strahlte die Kirche nun in frischem pastellgelb und ein „Dios si existe!!” war hinzugekommen.

Die Militärs in den Straßen waren zurück, Plaza Dignidad überstrichen und wird nun rund um die Uhr von Polizisten bewacht. Die Avenida Providencia, die große vierspurige Straße, die vom Nordosten der Stadt ins Zentrum führt und wo sonst ab den frühen Morgenstunden der Verkehrslärm brummt, ist wie leergefegt. Einzig Militärfahrzeuge und bewaffnete Militärs befinden sich auf der Straße. Auf der Internetseite der Polizei müssen wir uns, bevor wir das Haus verlassen, ein Formular herunterladen. Wir sind uns einig, dass wir die Ruhe als angenehm und gleichzeitig ebenso unheimlich empfinden. Was das für die ambulanten Verkäufer*innen, die sonst an den Metro-Stationen und im Stadtzentrum Sandwiches, Sopaipillas und Müsli verkaufen, bedeutet, brauche ich denke ich sicher nicht erklären. Angestellte von Geschäften, die weiterhin geöffnet blieben, erhielten eine besondere Ausgangserlaubnis - und auch darüber gab es gemischte Meinungen. Wie immer, es ist kompliziert. Und besonders für die, die vorher bereits in prekären Arbeitsverhältnissen standen. Es werden wieder Ollas Comunes eingerichtet, solidarisches Kochen für alle, die plötzliche Verdienstausfälle erleiden.

Die weiteren Erzählungen berichte ich nur noch aus der Ferne, denn im April kam die Aufforderung zurückzufliegen. Zunächst dachte ich, dieser Aufforderung so schnell nicht nachkommen zu können, da keine Flüge mehr zu finden waren und auch das Rückholprogramm zunächst beendet schien. Dann geht es jedoch ganz plötzlich und ich fliege Ende April mit einem Rückholflug nach Amsterdam. Zurück in Deutschland werde ich ganz oft gefragt, wie „das mit Corona in Chile war” und möchte eigentlich am liebsten gar nicht drüber sprechen.

Im Juni schließlich tritt der nun Ex-Gesundheitsminister Jaime Mañalich zurück - was in den sozialen Medien unter den Unterstützer*innen der Proteste als Erfolg gefeiert wurde. Der Protest gegen die Regierung findet aufgrund weiter andauernder Ausgangssperren überwiegend virtuell oder durch Cazerolazos aus den Fenstern statt. Ich würde nicht sagen, dass der Widerstand gegen die neoliberale Regierung vom Virus überschattet wurde, vielmehr traten durch das Corona-Virus einige Punkte noch deutlicher hervor. Steigende Femizide und Angriffe auf Mapuche sind im Sepember, bei Abschluss dieses Berichts, im Bekanntenkreis der Verfasserin die überwiegenden Themen. Gerade werden die strengen Ausgangssperren langsam gelockert und ich sehe wieder Instagram-Stories meiner chilenischen Freund*innen außerhalb ihrer eigenen vier Wände. Meine Mitbewohnerin sagt zu mir: „Jetzt dürfen wir wieder raus - als wären wir Kinder, aber das Virus ist noch genauso da und nichts ist unter Kontrolle”. Malls, Restaurants und Bars sind wieder geöffnet - einige Parks bleiben aber weiter geschlossen. Man könnte meinen, die Kreditkarte schütze am besten vor COVID-19.

Zurück in Hamburg empfinde ich es als befremdlich, wie stark der Diskurs sich darum dreht, was man darf und was man nicht darf. Als würde die Ansteckungsgefahr erst bei Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit steigen. Es wird viel von Freiheit und Grundrechten im Zusammenhang mit dem „Lockdown” gesprochen. In Santiago begegnete mir das viel weniger. Klar, vielleicht nutzt die eine oder andere die vierstündige Ausgangserlaubnis zum Einkaufen auch noch für einen Spaziergang durch das Viertel. Natürlich sind meine Erfahrungen zeitversetzt - den Anfang der Pandemie, wo bei vielen die Angst vielleicht noch präsenter war, verbringe ich in Santiago, wo zudem Vieles, unter anderem die nächtliche Ausgangssperre, die Menschen an die vergangene Militärdiktatur erinnert. Und jetzt, in der neuen Normalität, bin ich zurück in Hamburg - mit Junggesellinnen-Abschiedsgrüppchen im Rosa Tüllrock in der U-Bahn.

Und an der Plaza Dignidad, ehemals Plaza Italia, wird wieder demonstriert - mit Abstand und Maske. Es sind weniger Demonstrant*innen, die Wasserwerfer sind trotzdem da.

María Guadalupe Rivera Garay/ Gilberto Rescher (19.06.2020): Der Wert der als Unqualifiziert geltenden: Wie Migranten plötzlich systemrelevant werden

Der Wert der als Unqualifiziert geltenden: Wie Migranten plötzlich systemrelevant werden

María Guadalupe Rivera Garay und

Gilberto Rescher

19.06.2020

|

María Guadalupe Rivera Garay, gebürtige Mexikanerin aus dem Valle del Mezquital, promovierte im Fach Soziologie an der Universität Bielefeld und lehrt an der Universität Hamburg im Bereich der Lateinamerika-Studien. |

|

Gilberto Rescher ist Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lateinamerika-Zentrum der Universität Hamburg sowie Koordinator der Hamburger Lateinamerika-Studien. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen (Lokal-)Politik, Entwicklung, Migration, Transnationalität/Translokalität, indigene/ethnische Gruppen, Gender und qualitative Methodologie. |

Für einige von uns ist diese Zeit etwas surreal, denn plötzlich ändern sich Erkenntnisse wie man es nie erwartet hätte. Politiker in einigen Ländern Europas wie auch in den USA loben Migrant*innen und Saisonarbeiter*innen (in den USA sogar Migrant*innen ohne Papiere), erkennen sie als wichtig an, und deklarieren sie für essentiell und systemrelevant für die Versorgung ihrer Länder.

Boris Johnson, der britische Ministerpräsident, bedankte sich öffentlich besonders bei zwei Migrant*innen, der Krankenpflegerin Jenny aus Neuseeland und dem Pfleger Luis aus Portugal, die sich während seines Aufenthalts im Krankenhaus aufgrund seiner Covid-19-Erkrankung intensiv um ihn gekümmert hatten. Damit erkannte er an, wie wichtig und relevant die Arbeit solcher Menschen im Gesundheitssektor Großbritanniens ist. Eine ironische Wendung, hatte er doch vor nicht einmal drei Monaten noch eine ganz andere Meinung vertreten. Als essentielles Element des Brexit kündigte er damals die Schließung der Grenzen Großbritanniens und eine strengere Visa-Politik an, besonders für Menschen wie Jenny und Luis und andere, die nicht als Hochqualifizierte gelten. Schließlich war der Diskurs der Verhinderung von sogenannter unqualifizierter Migration offenbar generell eine der treibenden Kräfte auf Seiten der Brexit-Befürworter gewesen, die diese als wirtschaftlich unnötig und damit unerwünscht deklarierten.

In Deutschland kämpften gleichzeitig Bäuerinnen und Bauern darum, dass die Regierung die Einreise von Erntehelfer*innen aus Osteuropa ermöglichte, da sonst ihre Ernten besonders an Spargel und Erdbeeren verloren gehen würden. Sozialverbände beklagten derweil, dass Pflegekräfte aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern wegen der Corona-Pandemie das Land verließen oder andere aufgrund von Einreisebeschränkungen oder auch schlicht aus Sorge nicht zum „Schichtwechsel“ nach Deutschland kamen und es daher einen Mangel an Arbeitskräften insbesondere in der privaten Altenpflege gibt. In Spanien und Italien, Länder die besonders von Covid-19 betroffen sind und für die die Landwirtschaft ein wichtiger ökonomischer Sektor ist, wird seit Wochen ein Mangel an Arbeitskräften beklagt, die normalerweise aus nordafrikanischen Staaten, Rumänien oder Bulgarien stammen und wegen der Epidemie nur schwer einreisen können. Daher befürchten viele Bäuerinnen und Bauern den Verlust ihrer Ernte, somit eine Katastrophe in der Landwirtschaft und schwere Schäden für die gesamte Ökonomie. In Portugal wurde sogar relativ früh eine Art Amnestie dekretiert, durch die allen registrierten irregulären Migrant*innen, Asylbewerber*innen, Geduldeten etc. der gleiche Zugang zum Gesundheits- und zum Sozialsystem wie portugiesischen StaatsbürgerInnen gewährt wird, wenn auch vermutlich nur temporär.

Nebenbei verrät Donald Trump in den USA selbst klammheimlich seine eigene Migrationspolitik und seine nationalistisch-protektionistische Haltung, die durch die bekannten Aussagen im Sinne von „America First“ hinlänglich charakterisiert wurde. Plötzlich benennt er die Tätigkeiten in der Landwirtschaft, die in der Mehrheit von irregulären Migrant*innen aus Mexiko und in geringerem Maße aus anderen lateinamerikanischen Ländern übernommen werden, als unverzichtbar und grundlegend für die Versorgung. Dazu fordert er Erntehelfer auf, besonders aus Zentralamerika, sich in ihren Ländern zu mobilisieren und Visumsanträge nachzureichen, damit sie so schnell wie möglich in den USA arbeiten können. Ärzt*innen und Krankenpfleger*innen, die bereits auf ein Visum warten, sollen sofort in die USA einreisen dürfen und direkt in das Gesundheitssystem einsteigen. Er deklariert nun „Wir schließen nicht unsere Grenzen, ihr sollt kommen, ich habe den Farmern mein Wort gegeben.“

Solche surreal wirkenden Diskurse und Aufrufe hören wir alltäglich in Zeiten von Corona. Migrant*innen, Erntehelfer*innen, Krankenpfleger*innen, Ärzt*innen, Kassierer*innen, LKW-Fahrer*innen werden gelobt, gebraucht und sogar Erntehelfer*innen mit Sonderflügen aus ihren Ländern geholt. Die Frage hier ist, ob diese Menschen und ihre Arbeitsbereiche nachhaltig anerkannt und ihre Leistung gerecht entlohnt werden. Ob bspw. Erntehelfer*innen ohne Papiere, die in den USA, Spanien, Italien, Großbritannien oder Deutschland bisher unter mehr oder weniger prekären Bedingungen arbeiten und verhältnismäßig schlecht bezahlt werden, einen legalen Status erhalten. Oder ob sich für Krankenpfleger*innen die Arbeitsbedingungen verbessern und sie angemessener bezahlt werden. Bisherige Erfahrungen zeigen uns leider, dass solche Bereiche und Menschen, obwohl sie immer für das System relevant gewesen sind und in Krisenzeiten als essentiell wichtig anerkannt werden, später wieder in ihre alte Position zurückgedrängt werden. Wir befürchten, dass dies auch diesmal der Fall sein wird, denn zum einen beweisen soziale Gefüge, und damit auch ökonomische wie politische Ordnungen, eine große Stabilität. Nach Krisenzeiten bleiben gewisse Änderungen erhalten, sie werden aber grundlegend in die bisherige Rationalität der Gesellschaft, in die soziale Ordnung der Verhältnisse, eingebettet. Beispiele dafür finden sich im Migrationskontext mit dem Ende des Bracero-Programms, mit dem während des zweiten Weltkriegs mexikanische Arbeitskräfte für die USA angeworben wurden oder auch dem Auslaufen der sogenannten Gastarbeiterprogramme in Deutschland.

Zum anderen und vermutlich viel bedeutender bemisst sich der ökonomische Wert der Leistung dieser Menschen ja in der Regel gerade durch die Prekarität und häufig die Illegalisierung dieser Menschen. Schließlich wird es in der Regel erst durch ein entsprechendes Arrangement möglich Menschen zu Arbeitsverhältnissen zu bewegen, die nicht dem entsprechen, was Angehörige der Gesellschaft akzeptieren, zu im Vergleich niedriger Entlohnung und problematischen Arbeitsbedingungen, die sich oft aus den Bedingungen des Arbeitsfeldes ergeben, aber auch aus einem ökonomischen Druck, den wir alle über Erwartungen an Preise mitverantworten.

Dies funktioniert nur, und das ist unser zentraler Punkt, durch eine fortlaufende Abwertung der Kenntnisse und Fähigkeiten dieser Gruppen. Ihnen wird in der allgemeinen Wahrnehmung ihr Wissen abgesprochen, ihre Tätigkeiten werden als einfach abgestempelt und sie selbst als unwissend, ohne jegliche Spezialisierung und damit letztlich als unqualifiziert konstruiert. Ein nicht ungewöhnliches Phämonen der, vereinfacht gesagt, Ausblendung, das in der Soziologie als „System des Nichtwissens“ bezeichnet wird.

Nun stellt die Welt plötzlich fest, dass sie nicht einfach zu ersetzen sind und eben doch über teils sehr spezielles Wissen verfügen. Nicht zu Unrecht verweist Margarete Stokowski in ihrem Artikel bei Spiegel-Online darauf, dass in Zeiten von Corona sichtbar werde, was bezogen auf Migration und Solidarität relevant sei, denn wenn nur 50 gefährdete Minderjährige aus griechischen Flüchtlingslagern geholt, dagegen aber 80.000 Erntehelfer eingeflogen werden, stünden im Mittelpunkt nicht der Mensch und die Gesellschaft, sondern die Rettung der jetzigen Wirtschaftsweise. In diesem Sinn sind die aktuellen o.g. Diskurse und Aufrufe von politischen Verantwortungsträgern vorrangig politisch und wirtschaftlich motiviert. Obwohl sie an unsere gesellschaftliche Solidarität und Verantwortlichkeit appellieren und diskursiv Wertschätzung für bisher in Arbeitshierarchien und der sozialen Strukturierung weit unten angesiedelte Menschen ausdrücken, zeigt die reale Politik diverser Länder, dass letztlich schlicht ökonomische Interessen im Zentrum stehen. Hier ist Stephan Lessenich zuzustimmen, wenn er in seinem Gastbeitrag für die Frankfurter Rundschau schreibt, dass die neue Solidarität Grenzen habe und eigentlich altem Konkurrenzdenken folge. Wir können also feststellen, dass sich, trotz schöner klingender Diskurse, die bisherige Logik unseres Systems nicht zwingend grundlegend ändern wird.

Nichtsdestotrotz erkennen wir Menschen, dass wir in Zeiten von Krisen sehr solidarisch sein können. Das haben wir in Deutschland zuletzt 2015 bei der Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland erlebt, (wenn auch von vielen als „Flüchtlingswelle“ verunglimpft) als zahlreiche Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen erklärten, Flüchtende zu unterstützen und mit offenen Armen willkommen zu heißen. Jetzt erleben wir wieder breites solidarisches Handeln, wenn Menschen sich gerne für andere organisieren und bspw. für Ältere einkaufen oder Landwirten bei der Ernte helfen wollen, da diese durch den möglichen Verlust ihrer Ernten grundlegend in ihrer Existenz bedroht sind. Wir denken aber, dass es jetzt auch ein wichtiger Beitrag von uns als Bürger*innen wäre, die Bedeutung der Arbeit der oben genannten Gruppen zu erkennen und von der Politik eine stärkere Anerkennung einzufordern, die nicht nur, wie oben beschrieben jetzt in der Krise geäußert wird, sondern jenseits dieser Diskurse nachhaltig sein muss. Landwirte berichten, dass sie von solcher Solidarität sehr berührt waren, aber letztlich auf Erntehelfer angewiesen sind, um ihre Ernten zu retten. Diese verfügen über spezifische Erfahrungen und Wissen verfügen, das freiwilligen Helfer*innen aber auch Arbeitslosen oder Asylbewerbern, auf die staatliche Stellen als Ersatz verwiesen haben, in der Regel fehlt. Wir müssen jetzt endlich verstehen, dass nicht einfach jeder Spargel, Erdbeeren oder später im Jahr Weintrauben ernten kann. Dafür wird außer der reinen Arbeitskraft auch viel Erfahrung, Disziplin und Flexibilität benötigt, also eine spezifische Qualifikation, die bisher kaum anerkannt wird. Die nötigen Eigenschaften und Kenntnisse finden sich eben bei den meist geringgeschätzten Arbeiter*innen aus Osteuropa oder im Falle der USA aus Mexiko, sei es in Bezug auf Landwirtschaft oder auf Pflege oder viele andere Bereiche, und diese Qualifikation nimmt besonders in den Gruppen zu, die seit langem hier arbeiten. Dazu kommt die Verlässlichkeit dieser Arbeiter*innen. Dies ist sicher einer der Gründe dafür, warum häufig von Freundschaften zwischen Landwirten und anderen Arbeitgebern und ihren (irregulären) Beschäftigten oder zumindest den Vorarbeitern gesprochen wird, auch wenn sich dies nicht unbedingt in einer Veränderung der Arbeitsbedingungen ausdrücken kann, weil ja „konkurrenzfähig“ produziert werden muss.

Es ist ersichtlich, dass es sich für die Landwirte nicht um einen kurzen Zeitraum handelt, sondern es um die Existenz ihrer Höfe geht, da jetzt zwingend die Ausgaben für das ganze Jahr erwirtschaftet werden müssen. Daher entsprechen die Vorschläge, die nun von staatlicher Seite gemacht wurden, nämlich arbeitslose Personen oder solche, deren Arbeitsbereiche aktuell durch die Krise betroffen werden, als Erntehelfer einzusetzen, nicht der Realität der landwirtschaftlichen Arbeit, und Entsprechendes gilt für die Pflegearbeit. Denn im Fall der Landwirtschaft sind die Tätigkeiten mit einem bestimmten Wissen verknüpft, das aufgrund von Erfahrungen entsteht und im Sinne der Soziologie Wissensreservoirs bildet sowie mit Reziprozitätsbeziehungen, gegenseitigem Verständnis, umfassender zeitlicher Verfügbarkeit und flexiblen Abmachungen zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten. Im Fall der Krankenversorgung und der Pflege älterer Menschen ist dies wiederum stark an die Höhe der Löhne und die Arbeitsbedingungen gebunden. 24 Stunden pro Tag zur Verfügung zu stehen, das wird normalerweise nur von Migrant*innen akzeptiert. Die Erntearbeit ist körperlich höchst anstrengend, wird durch Wetterbedingungen erschwert und nur Menschen mit entsprechender Erfahrung und spezifischem Wissen können solch extrem lange Arbeitsschichten und die Arbeitsbedingungen überhaupt ertragen. Die Arbeiter*innen aus dem Osten Europas sowie mexikanische und zentralamerikanische Migrant*innen in den USA haben diese Erfahrung nach und nach aufgebaut und ihre Handlungsmacht genutzt, um mit ihren Arbeitgebern im Laufe der Jahre Arbeitsbeziehungen auszuhandeln und die Situation für sich angemessen zu gestalten und damit aus ihrer Perspektive erfolgreich zu sein. Daher ist es notwendig, dass wir als Bürgerinnen diese Arbeit und Leistung auch jenseits der Krise anerkennen, denn sie werden nach dieser Phase ja weiterhin in Supermärkten, auf den Feldern und den Gewächshäusern, in der Lebensmittelindustrie und auf Baustellen arbeiten, als Hilfskräfte in Restaurants spülen oder Mahlzeiten vorbereiten, Krankenhäuser und Schulen putzen oder unsere Eltern und Großeltern pflegen. Die Pandemie macht sichtbar, dass es nicht darum geht, diese Arbeitskräfte durch arbeitslose oder unterbeschäftigte Personen zu ersetzen und auch nicht darum sie bloß in Krisenzeiten zu rufen und wertzuschätzen, sondern darum auch nach der Krise anzuerkennen, dass sie und ihr Beitrag zu unserer Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar sind. Soziologisch ausgedrückt, müssen hier durch uns alle ein System des Nichtwissens konfrontiert werden, das der mangelnden Anerkennung zugrunde liegt. Wir hoffen, dass dies nach der Pandemie in unserer kollektiven Erinnerung bleibt.

Lorrena Berrazueta/ Leon Schepers (03.05.2020): Ecuador und die Covid-19-Pandemie: Ein Interview | Ecuador y la pandemia de Covid-19

Dieser Text ist in zwei Sprachen verfügbar:

Este texto está disponible en dos idiomas:

Español

Ecuador y la pandemia de Covid-19: Una entrevista con la socióloga Lorena Berrazueta

Lorena Berrazueta y

Leon Schepers

03/05/2020

(Las preguntas fueron respondidas por escrito)

|

Lorena Berrazueta, socióloga de profesión, ha trabajado en varias instituciones públicas y también en varias organizaciones privadas sin fines de lucro que tiene presencia en Ecuador (ONG). Trabajó en el Municipio de Quito ocho años, luego en el Ministerio de Inclusión Económica y Social en un departamento que trabaja directamente con las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano desde el año 2014 hasta el 2017, en el año 2018 trabajó como coordinadora de Levantamiento de Fondos en World Vision Ecuador, en el año 2019 fue asesora del Ministro de Educación. Al momento trabaja como consultora independiente con el Contrato Social por la Educación. |

|

Leon Schepers, estudiante de Literatura Románica de la Universidad de Hamburgo, está escribiendo actualmente su tesis de maestría y trabaja como asistente académico en el Departamento de Estudios Latinoamericanos. El contacto con la familia de Lorena existe desde un intercambio de estudiantes en 2009. |

1. ¿Cuándo fue la primera vez que se dio cuenta de que el virus también podría afectar su país? ¿Al notar la gravedad de los posibles efectos para el país y la propia vida diaria, cómo fueron las primeras impresiones y, tal vez, cambios notables entre la gente alrededor?

En el Ecuador las alertas sobre la llegada del CORONAVIRUS se conocieron muy tarde, en principio las autoridades no tomaron en serio la posibilidad de que esta pandemia implicaría un gran problema de salud pública.

Los efectos en el país han sido devastadores, se han evidenciado los problemas de desigualdad. No es lo mismo afrontar una “cuarentena”, una prohibición de salir de casa por casi 50 días en familias de clase media, media alta y alta que en familias pobres o extremo pobres que viven de una economía de subsistencia, con apenas 1,00 dólar al día, en un solo cuarto siete personas, en donde no hay accesibilidad a servicios básicos, en donde muchas veces el simple lavado de manos es casi imposible.

El sistema de salud pública en el Ecuador ha demostrado todas sus falencias en esta crisis, aún luego de casi dos meses no se encuentra la mejor manera de afrontarla. En el país no se ha identificado el cómo hacer un cerco epidemiológico ni en las ciudades mucho peor en el campo, las pruebas de COVID-19 son absolutamente insuficientes para la cantidad de población. Es tan grave la situación que la cifras que entrega el gobierno sobre el número de casos no es confiable.1

Para todos, esta ha sido una experiencia muy traumática, los que pudimos, nos hemos aislado de la vida pública, de hacer una vida normal hemos pasado a una vida de confinamiento, además con una sensación de que el volver a la “nueva normalidad” no es seguro.

No conocemos aún el “Plan de Retorno” a la nueva vida, la curva de contagios en Ecuador no llega a la fase de aplanamiento, fuera de las cifras oficiales se reportan miles de casos al día de personas afectadas especialmente en Guayaquil y desde hace pocos días en Portoviejo – ciudad intermedia de la Costa, en la provincia de Manabí afectada por el terremoto-.

2. ¿De qué manera se ha cambiado la vida diaria y el trabajo propio? ¿Cómo son las medidas oficiales del gobierno y las restricciones para la vida pública?

Como señale anteriormente, la vida diaria ha cambiado de manera radical, pasamos de manera abrupta a “estar en casa”, eso significó que abandonamos la vida pública. En mi caso, al momento se han estancado mis planes de buscar un nuevo trabajo hasta analizar las posibilidades que se presenten en la nueva situación del país.

El gobierno impuso medidas de restricción desde hace 45 días, las mismas han sido cumplidas irregularmente por la población. Ha habido mucha desobediencia civil en los lugares de aglomeración de población (ferias, mercados; etc.), esto ha ocasionado un incremento de personas afectadas con coronavirus.

Muchos sectores vinculados a la producción (comerciantes, constructores; etc.), hacen presión al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Locales para iniciar actividades el 4 de mayo. Este tema está en entredicho porque no se visualiza la acción del Estado y tampoco hay directrices precisas y exactas.

3. ¿Cómo es la situación actual en los hospitales en cuanto a pruebas disponibles, ropa de protección y equipamiento del personal sanitario, y carga de trabajo?

Para el 22 de marzo, los hospitales y las clínicas privadas de Guayaquil ya estaban colapsadas y sin posibilidad alguna de recibir ni un paciente más. Todo está lleno y las Emergencias se repletan con personas que no pueden respirar.

- ¿Por qué en menos de una semana el sistema de Salud de Guayaquil ya no pudo más?

- ¿Pudo haber estado mejor preparado el sistema hospitalario?

- ¿Se pudieron evitar muchas de las muertes que se dieron dentro de las casas de los enfermos, porque no fueron recibidos en ninguna casa de Salud

Las respuestas que tengo es que sí era posible hacer mucho mejor las cosas. Y estaba en las manos de las autoridades del gobierno realizarlo.

En otras ciudades como en Quito aún no es tan caótica la situación, y los hospitales públicos y privados no están colapsados, pero debo señalar que el Gobierno no ha dotado al personal de salud de los implementos necesarios para su protección ni para la atención. Los hospitales no cuentan con los implementos para una atención adecuada a los pacientes con COVID-19 que acuden ya con graves problemas respiratorios. Las unidades de terapia intensiva que tienen respiradores son insuficientes

|

Hospital Teodoro Maldonado en donde se grabaron videos macabros con cadáveres en fundas negras amontonados en el piso. |

El coronavirus golpeó más en Guayaquil porque la ciudad ya era víctima, desde años atrás, de otro virus invisible: la corrupción. Tanto era así que apenas un mes antes que ataque la pandemia, el 19 de febrero, el Contralor Pablo Celi declaraba que los hospitales Teodoro Maldonado, Los Ceibos y Guasmo Sur entraban a una vigilancia especial por las irregularidades y malversación de recursos que se cometían en sus contrataciones. Justamente estos tres hospitales fueron los designados por el gobierno para recibir a los enfermos de Covid-19 en esta emergencia y son estos tres hospitales en donde más han fallecido las víctimas del Coronavirus en Guayaquil.

Fue en el Teodoro Maldonado en donde se grabaron videos macabros con cadáveres en fundas negras amontonados en el piso; fue en el hospital del Guasmo en donde se denunció que para encontrar el cuerpo de un fallecido, sus familiares tenían que pagar hasta USD 100 a un “gestor”; fue en el hospital de Los Ceibos en donde a un periodista que agonizaba le robaron su billetera, celular y reloj y hasta después de haber muerto, seguían sacando dinero de su cuenta con la tarjeta de débito que le habían sustraído.

Con los antecedentes que traían estos hospitales, lo que ha pasado durante la pandemia parece una secuela del modus operandi de la corrupción que ya mandaba en su interior.

4. ¿Cuáles consideran usted las causas/razones por las que Ecuador, más bien la provincia de Guaya, está afectado tan fuerte por la pandemia en comparación de otros países latinoamericanos, a pesar de que, aparentemente, había medidas muy estrictas y tempranas de las autoridades? ¿Algunos periódicos alemanes hablan de la “Italia latinoamericana “refiriéndose a Ecuador, creen usted que esta comparación sería adecuada?

Debo decir que lo que ha pasado en Guayaquil es la mayor tragedia en 500 años, especialmente el 4 de abril ha quedado marcado como el día récord de la muerte en toda la historia de Guayaquil y la provincia del Guayas, porque 677 personas no pudieron más con la enfermedad. De estos, más de 600 únicamente en Guayaquil.

Esta fecha es solamente un detalle para el registro porque la realidad en conjunto se multiplicó hasta llegar al 30 de abril a una cifra que suena irreal: más de 10.000 padres, madres, hijos, hermanos, ricos y pobres, gerentes y obreros, trabajadores y desempleados, o sencillamente hombres y mujeres que todavía tenían una vida por delante, 10.000 de ellos murieron en los meses de marzo y abril de este año 2020 como el efecto mortal de la pandemia del coronavirus en esta zona bautizada sin acta como el Gran Guayaquil y que incluye a Durán, Daule y Samborondón, eternos vecinos y ahora hermanos en el dolor.

|

Cementerio público de Guayaquil en donde fueron depositados los restos de 10.000 personas que han muerto en los meses de marzo y abril de este año 2020 como el efecto mortal de la pandemia del coronavirus. |

La cifra es la más alta que se pueda encontrar en los archivos, pero es estrictamente apegada a la realidad de las inscripciones de defunciones que trae el Registro Civil del Ecuador. Y estremece más cuando se compara con Wuhan, la cuna de la epidemia en China, que registra 3869 fallecimientos por Covid-19 hasta la fecha. O con Brasil, que, con 210 millones de habitantes, hasta fines de abril contó 5901 muertos, siendo Sao Paulo la ciudad más afectada. Inclusive con Nueva York, que teniendo más muertos, su incremento de mortalidad es del 341% frente al 485% que registra Guayas, incluida Guayaquil, ubicándose con esa cifra como la urbe más golpeada por el coronavirus en el mundo. Hasta ahora y tomando como base las estadísticas de marzo y abril.2

Investigando un poco, lo que sucedió en Guayaquil me atrevo a decir que fueron varias situaciones las que confluyeron:

I. Los Retornados

La migración jugó en contra. Y la casualidad hizo que justo en un mes de vacaciones para toda la Costa, febrero, el virus aterrizó en el país adentro de los cuerpos de algunos de los miles de viajeros que arribaron por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Y no fue precisamente el 14 de febrero, con la tantas veces mencionada y publicada en redes Paciente Cero, la señora migrante de Babahoyo que llegó de España y tuvo las típicas recepciones sociales de bienvenida, como es la costumbre. Pero la Paciente Cero no fue la responsable de la expansión del virus en Guayaquil.

|

Mesa de información del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el Aeropuerto “José Joaquín de Olmedo” – Guayaquil. |

Luis Sarrazín, ex ministro de Salud y parte del equipo de expertos conformado por el municipio de Guayaquil dice con certeza que: el brote de coronavirus en Guayaquil se originó en Samborondón. Y lo explica en que muchos de sus habitantes de clase alta y media alta, habían regresado de sus vacaciones en Europa y Estados Unidos. Algunos de ellos, contagiados. Luego participaron en eventos sociales y otras actividades en donde diseminaron el virus, tanto entre invitados como entre empleados. “Debido al desorden completo de sus habitantes se diseminó la pandemia de una forma rápida”, dijo Sarrazín. Esto lo confirmó en su momento el gobernador del Guayas, Pedro Duart, quien indicó que muchos ciudadanos de Samborondón “continuaron haciendo lo que les daba la gana y no acataron las medidas cuando ya fue decretada la pandemia”. Y es que la entrada del coronavirus por el aeropuerto Olmedo fue libre. Tanto, que los infaltables bromistas de las redes hicieron un meme del solitario empleado sanitario a quien el Ministerio de Salud le puso una escuálida mesa de control a la salida del aeropuerto. “Nos fallaste flaco”, decía el chiste.

|

„Nos fallaste flaco.“ (Twitter 29/02/20) |

Gracioso y todo, la imagen era un reflejo de la precariedad del cerco epidemiológico que se intentaba aplicar esos días con un flujo intenso de viajeros retornados. Casi nada. El dichoso control epidemiológico resultó un espejismo, dice el periodista Cristian Zurita. “Mientras funcionarios armaban un discurso técnico sobre el cerco que rodeaba a la paciente cero, a Guayaquil entraban centenas de personas de todas las latitudes del mundo”. Algo que complementa el médico salubrista Esteban Ortiz. “Con la llegada de los migrantes, eso implicaba una reunión social, la bienvenida. Eso es una tradición”, lo que propagó a una velocidad inusitada el virus y determinó que en apenas quince días o tres semanas el nivel de contagio haya llegado a picos no calculados por nadie.

II. El dengue. Un virus nuevo cayó en tierra con un virus viejo

La primera noticia al respecto al dengue nos llegó desde Londres, en una publicación de la BBC: «La pandemia de covid-19 llega a América Latina cuando otras epidemias y brotes que han azotado a la región por generaciones siguen estando allí», dijo a BBC Mundo la doctora Josefina Coloma, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del comité asesor de la OPS. «Este es el problema de la llamada ‘doble carga’ de dos enfermedades, como dengue y covid-19, que se pueden dar al mismo tiempo, en las mismas personas y en los mismos lugares». Y eso es lo que podría estar ocurriendo en Guayaquil, dice la investigadora.

III. Falta de decisión de las autoridades

Las autoridades comenzaron a dar discursos llamando a la tranquilidad y así comenzó marzo, intentando llevar las actividades de la manera más normal posible, como si ningún virus hubiese llegado a la ciudad. Con esa lógica se autorizó la presencia del público para el partido del 4 de marzo de Copa Libertadores Barcelona-Independiente, al que acudieron casi 20 mil personas. Fue una medida polémica porque el 29 de febrero el Ministerio de Gobierno había dispuesto lo contrario y se dejó sin efecto la prohibición para Guayaquil. “El peor virus es el miedo”, sentenció entonces el gobernador del Guayas Pedro Duart. En Italia, los especialistas han dicho que la realización del partido de la Champions Atalanta-Valencia, que se jugó el 19 de febrero en Milán, tuvo los efectos de una “bomba biológica”, al ser señalado como el gran detonante de la pandemia en Italia y España, considerando que los equipos eran de esos países al igual que los hinchas que acudieron al estadio milanés San Siro.

En Guayaquil hasta ahora nadie ha dicho lo mismo del partido de Copa Libertadores, pues todos los comentarios se han centrado en el desastroso juego que presentó Barcelona esa noche. Pero la frase del gobernador Duart quedó marcada, aunque ahora él sostiene que “no creo que el partido sea el motivo para que se desprestigie mi trabajo en la Gobernación. Epidemiólogos están trabajando para conocer las verdaderas causas”.

Los miles de muertes duelen y seguirán doliendo por un largo tiempo, pero las escenas de los políticos, cada uno por su lado, intentando con sus acciones aisladas paliar los estragos de la pandemia y quedar bien al mismo tiempo, molestan, porque esos egoísmos finalmente sí causan daño, al desparramar esfuerzos que unidos podrían ser realmente efectivos y no lo que terminaron siendo, campañas débiles que no estuvieron listas con sus resultados en los momentos más cruentos de la tragedia.

5. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? ¿Ya ha pasado lo más grave o es sólo el comienzo de la pandemia? ¿Cuáles son los desafíos especiales o, a lo mejor también, ventajas, comparados con otros países para la población en cuanto a la condición del sistema sanitario, etc.?

"Vamos a pasar del aislamiento al distanciamiento". La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció la mañana de este viernes 24 de abril del 20203 que Ecuador está próximo a cumplir la cuarentena y que, por lo pronto, a partir del 4 de mayo el país entrará en una etapa de "nueva normalidad" en medio de la crisis por el coronavirus. La medida implica la reactivación de sectores. "No podemos permanecer encerrados en casa", dijo Romo; sin embargo, enfatizó que esta nueva etapa no implicará un regreso a la vida como se conocía antes de la llegada de la pandemia del covid-19 al Ecuador. "No significa que vamos a volver a lo que era enero o lo que era febrero. Es una nueva normalidad lo que vamos a tener después del coronavirus. Las cosas se harán de forma muy paulatina". La semana del 27 de abril al 1 de mayo será de preparación para el diseño del plan de distanciamiento social; con estudios y definición de modelos para la reactivación de las actividades comerciales y laborales, y la definición del plan piloto para el sector de la construcción bajo cumplimiento de protocolos sanitarios. Eso significa que el semáforo continuará en rojo una semana más. A partir del 4 de mayo habrá actividades que se retomen con la vigencia del periodo de distanciamiento. "El gran desafío es la disciplina y la organización" dijo Romo. Hasta entonces, la instrucción para los ecuatorianos es la de permanecer en casa, pero desde el 4 de mayo las medidas van "a ser mucho más complicada" -puntualizó la ministra- porque los ciudadanos deberán "cumplir horarios, estar pendientes del semáforo, tener precaución en cambiar nuestros hábitos de tocar un pasamanos, una puerta, de darnos la mano. Llevar siempre mascarilla, la mascarilla bien puesta.

Las clases en escuelas y colegios continuarán desde casa: No se reabrirán centros educativos. El año lectivo en Sierra y Amazonía concluirá a distancia, tal como lo programó el Ministerio de Educación. ¿La "nueva normalidad" rige para todos los trabajos?

La próxima semana se definirá qué sectores retoman la jornada laboral presencial y quiénes continúan en teletrabajo, tanto en el sector público como privado. Quienes deban desplazarse a laborar, durante el nuevo período de distanciamiento, deberán guardar una distancia de al menos de 1,5 metros entre personas, en todos los espacios: transporte, oficina, industria. Según Romo, Ecuador está listo para dar este paso. "Hemos visto la etapa más dura, el rostro más duro de esta pandemia, pero podemos decir que ya pasó el pico en la mayor parte de las provincias del país".

El Ecuador espera cambiar de etapa, de instrucciones, pero no significa que la emergencia se haya terminado". Sin embargo, un descuido de la ciudadanía en la etapa de distanciamiento social podría generar una nueva aceleración en la curva de contagios.

La Ministra de Gobierno señaló que (…) cada, ciudadano, las empresas y las instituciones tendrán la próxima semana para organizarse y evitar que esto ocurra, dijo. Desde las autoridades se hizo un llamado a que las empresas fortalezcan sus departamentos de salud, para establecer procedimientos de control de la enfermedad. Las diferentes provincias del país enfrentarán esta nueva realidad de acuerdo con el semáforo.

De estas declaraciones realizadas debo precisar que:

- Aún el Ecuador no conoce el plan de retorno a la “nueva normalidad”.

- El Gobierno dejó a cada uno de los Municipios la decisión de levantar las restricciones, sin embargo, ninguno de los Gobiernos Locales en el Ecuador ha recibido las asignaciones presupuestarias para hacer frente a las dificultades que se presenten en relación a la crisis presupuestaria.

- Los sectores productivos empujan fuertemente por regresar a la “normalidad”, sin embargo, los planes de “retorno” también los ha generado cada uno de estos sectores.

- Estos 50 días de restricción en el país, ha dejado: i) más del 25% de personas del sector privado sin trabajo, ii) aproximadamente 30.000 empleados públicos despedidos, iii) de acuerdo a los datos de la policía se ha incrementado la delincuencia por la falta de empleo, iv) actividad comercial totalmente deteriorada.

[1] En Guayaquil, por ejemplo, antes de la pandemia había 1.200 fallecimientos al mes, en estos días se ha identificado que 10.000 personas han muerto.

[2] La Historia y Periodismo de Investigación | 02 de mayo del 2020 |Revista Digital.

[3] Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: El Comercio

Deutsch

Ecuador und die Covid-19-Pandemie: Ein Interview mit der Soziologin Lorena Berrazueta

Lorena Berrazueta y

Leon Schepers

03.05.2020

(Die Fragen wurden schriftlich beantwortet)

|

Lorena Berrazueta, studierte Soziologin, hat in mehreren öffentlichen Institutionen und NGOs Ecuadors gearbeitet. So arbeitete sie acht Jahre lang in der Stadtverwaltung von Quito, dann von 2014-2017 im Ministerium für wirtschaftliche und soziale Eingliederung in einer Abteilung, mit Menschen arbeitet, die den Bono de Desarrollo Humano erhalten. 2018 arbeitete sie als Fundraising-Koordinatorin bei World Vision Ecuador, 2019 war sie Beraterin des Bildungsministers. Gegenwärtig arbeitet sie als unabhängige Beraterin für den Sozialpakt für Bildung. |

|

Leon Schepers studiert Romanische Literaturen im Master an der Universität Hamburg und arbeitet als studentische Hilfskraft für den Fachbereich Lateinamerikastudien. Der Kontakt mit der Familie von Lorena besteht seit einem Schüleraustausch im Jahr 2009. |

1. Wann haben Sie zum ersten Mal erkannt, dass das Virus auch Ihr Land befallen könnte? Wie waren Ihre ersten Eindrücke als Ihnen das mögliche Ausmaß der Pandemie deutlich wurde? Haben Sie Veränderungen bei den Menschen in Ihrem Umfeld bemerkt?

In Ecuador waren die Warnungen vor der Ankunft des Virus erst sehr spät zu vernehmen. Anfangs nahmen die Behörden die Möglichkeit nicht ernst, dass diese Pandemie ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit mit sich bringen würde.

Die Auswirkungen auf das Land sind verheerend, die Probleme der Ungleichheit sind sichtbar geworden. Quarantäne bedeutet nicht dasselbe, wenn du aus der Mittelschicht, gehobenen Mittelschicht oder Oberschicht kommst oder eben aus einer armen, bzw. extrem armen Familie, die am Existenzminimum wirtschaften und von kaum 1,00 Dollar pro Tag leben muss; mit sieben Leuten in einem Zimmer und ohne Zugang zu grundlegender Versorgung, wo selbst Händewachen fast unmöglich scheint.

Das öffentliche Gesundheitssystem in Ecuador hat in dieser Krise all seine Mängel aufgezeigt, und selbst nach fast zwei Monaten ist der beste Weg, ihr zu begegnen, nicht gefunden. Noch wurde kein Weg gefunden Städte oder ländliche Gebiete epidemiologisch abzuriegeln und die verfügbaren Tests auf das Virus sind absolut unzureichend bei dieser Anzahl der Bevölkerung. Die Situation ist so ernst, dass die offiziellen Zahlen der Regierung nicht mehr glaubwürdig sind.1 Für uns alle war dies eine sehr traumatische Erfahrung. Diejenigen von uns die konnten, haben sich vom öffentlichen Leben isoliert und sind von einem normalen Leben zu einem Leben mit Ausgangsbeschränkungen übergegangen. Auch mit dem Gefühl, dass eine Rückkehr zur „neuen Normalität“ nicht sicher sei.

Nach wie vor kennen wir den "Rückkehrplan" zu neuem Leben noch nicht, die Ansteckungskurve in Ecuador hat noch nicht die abflachende Phase erreicht und außerhalb der offiziellen Zahlen werden täglich Tausende von Fällen von Betroffenen gemeldet, besonders in Guayaquil und seit einigen Tagen in Portoviejo – eine Stadt an der Küste, in der vom Erdbeben betroffenen Provinz Manabi.

2. Wie hat sich Ihr tägliches Leben und Ihre Arbeit verändert und wie sehen die offiziellen Maßnahmen und Einschränkungen der Regierung für das öffentliche Leben aus?

Wie ich vorhin sagte, hat sich das tägliche Leben radikal verändert. Wir sind abrupt zum "Zuhause sein" übergegangen, und haben das öffentliche Leben aufgegeben. In meinem Fall sind meine Pläne, eine neue Arbeitsstelle zu suchen, nun ins Stocken geraten, bis ich die Möglichkeiten einschätzen kann, die sich aus der neuen Situation des Landes ergeben.

Die Regierung verhängte vor 45 Tagen Maßnahmen, die von der Bevölkerung unregelmäßig umgesetzt wurden. An Orten wo viele Menschen zusammenkommen (Messen, Märkte usw.) hat es viel zivilen Ungehorsam gegeben, was zu einer Zunahme der mit Coronaviren infizierten Menschen geführt hat.

Viele mit der Produktion verbundene Sektoren (Händler, Bauunternehmer usw.) üben Druck auf die nationalen und lokalen Regierungen aus, damit diese am 4. Mai ihre Tätigkeit wiederaufnehmen können. Die Frage bleibt unklar, da die Regierung ihr Handeln nicht transparent macht und es keine präzisen und exakten Richtlinien gibt.

3. Wie ist die aktuelle Lage in den Krankenhäusern hinsichtlich der Verfügbarkeit von Test, Schutzkleidung, medizinisches Personal und Arbeitsbelastung?

Bereits am 22. März waren die Krankenhäuser und Privatkliniken von Guayaquil zusammengebrochen und nicht mehr in der Lage, weitere Patienten aufzunehmen. Alles ist voll und die Notaufnahme überfüllt mit Menschen, die nicht atmen können.

Warum ist das Gesundheitssystem von Guayaquil nach einer Woche zusammengebrochen? Hätten die Krankenhäuser besser vorbereitet sein können? Hätten viele der Todesfälle vermieden werden können, wären sie in einer Gesundheitseinrichtung aufgenommen worden?

Meine Antwort darauf lautet: Ja, es man hätte vieles besser machen können und es lag in den Händen der Regierungsbehörden, dies zu tun.

In anderen Städten wie Quito ist die Situation noch nicht so chaotisch, und öffentliche und private Krankenhäuser noch nicht zusammengebrochen, dennoch muss ich darauf hinweisen, dass die Regierung das Gesundheitspersonal nicht mit den für seinen Schutz und seine Betreuung erforderlichen Geräten ausgestattet hat. Die Krankenhäuser verfügen nicht über die Mittel, um Patienten mit COVID-19, die bereits an schweren Atemwegsproblemen leiden, angemessen zu versorgen. Intensivstationen mit Beatmungsgeräten sind unzureichend vorhanden.

|

Krankenhaus Teodoro Maldonado wo makabre Videos aufgenommen wurden, mit Leichen in schwarzen Säcken, die sich auf dem Boden stapelten. |

Das Coronavirus traf Guayaquil am härtesten, weil die Stadt bereits Jahre zuvor einem anderen unsichtbaren Virus zum Opfer gefallen war: der Korruption. So sehr, dass kaum einen Monat vor Ausbruch der Pandemie, am 19. Februar, der Rechnungsprüfer Pablo Celi erklärte, dass die Krankenhäuser Teodoro Maldonado, Los Ceibos und Guasmo Sur wegen Unregelmäßigkeiten und Veruntreuung von Ressourcen bei der Einstellung unter besonderer Beobachtung stünden. Genau diese Krankenhäuser wurden von der Regierung dazu bestimmt, die Patienten von Covid-19 in dieser Notlage aufzunehmen, und es sind diese drei Krankenhäuser, in denen am meisten Menschen an diesem Virus gestorben sind.

Es war im Teodoro Maldonado, wo makabre Videos mit auf dem Boden gestapelten Leichen in schwarzen Leichensäcken aufgenommen wurden; es war im Krankenhaus von Guasmo, wo berichtet wurde, dass seine Angehörigen bis zu 100 USD an einen "Manager" zahlen mussten, um die Leiche eines Verstorbenen zu finden; es war im Krankenhaus von Los Ceibos, wo einem sterbenden Journalisten seine Brieftasche, sein Mobiltelefon und seine Uhr gestohlen wurden, und selbst nachdem er gestorben war, wurde mit der gestohlenen Kreditkarte weiterhin Geld von seinem Konto abgehoben.

Mit dieser Vorgeschichte scheinen die Geschehnisse während der Pandemie bloß eine Fortsetzung des Modus Operandi der Korruption zu sein, die bereits in ihnen herrschte.

4. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen und Gründe dafür, dass Ecuador, und vor allem Provinz Guayaquil, im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern so stark von der Pandemie betroffen ist, obwohl die Behörden offenbar sehr strenge und frühzeitige Maßnahmen ergriffen haben? Einige deutsche Zeitungen sprechen vom "Italien Lateinamerikas", halten Sie diesen Vergleich für angemessen?

Ich muss sagen, dass das, was in Guayaquil geschehen ist, die größte Tragödie seit 500 Jahren ist. Insbesondere der 4. April ging als Rekordtodestag in der gesamten Geschichte von Guayaquil und der Provinz Guayas in die Geschichte ein, weil 677 Menschen mit der Krankheit nicht mehr zurechtkamen. Davon allein mehr als 600 in Guayaquil.

Dieses Datum ist nur ein Detail für die Aufzeichnung, denn insgesamt haben sich die Zahlen bis zum 30. April so stark vervielfacht, dass es unwirklich klingt: Mehr als 10.000 Väter, Mütter, Kinder, Brüder und Schwestern, Reiche und Arme, Manager und Arbeiter, Arbeiter und Arbeitslose oder einfach Männer und Frauen, die noch ein Leben vor sich hatten, 10.000 von ihnen starben in den Monaten März und April des Jahres 2020 in der Region, die ohne Zeremonie als „Gran Guayaquil“ getauft wurde und die Durán, Daule und Samborondón umfasst - ewige Nachbarn und jetzt Brüder und Schwestern im Schmerz.

|

Öffentlicher Friedhof in Guayaquil, auf dem die sterblichen Überreste von 10.000 Menschen, die im März und April dieses Jahres 2020 in Folge der Coronavirus-Pandemie starben. |

Die Zahl ist die höchste, die in den Archiven zu finden ist, aber sie entspricht strikt der Realität der Todesfallregistrierungen, die vom Zivilregister Ecuadors vorgenommen werden. Und es ist umso schockierender, wenn man es mit Wuhan vergleicht, der Wiege der Epidemie in China, wo bis heute 3869 Todesfälle pro Covid-19 verzeichnet werden. Oder mit Brasilien, das mit 210 Millionen Einwohnern bis Ende April 5901 Tote zählte, wobei Sao Paulo die am stärksten betroffene Stadt war. Selbst in New York, das mehr Todesfälle zu verzeichnen hat, ist die Sterblichkeitsrate um 341% gestiegen, verglichen mit 485% in Guayas, einschließlich Guayaquil, und ist damit die Stadt, die weltweit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist - basierend auf den Statistiken für März und April.2 Nach einiger Recherche zu den Vorkommnissen in Guayaquil, wage ich zu behaupten, dass es vielfältige Umstände waren, die die Situation dort beeinflusst haben:

I. Die Rückkehrer

Die Migration spielte dagegen. Und zufällig, nur einen Monat nach Beginn der Ferienzeit für die gesamte Küste, im Februar, landete das Virus in den Körpern einiger der Tausenden von Reisenden, die am Flughafen José Joaquín de Olmedo ankamen, im Land. In den Sozialen Netzwerken ist häufig die Rede von einer Patientin Null, einer Migrantin aus Babahoyo, die am 14. Februar aus Spanien angereist war und – wie es typisch ist – von vielen Menschen empfangen worden war. Doch die Patientin Null ist nicht verantwortlich für die Verbreitung des Virus in Guayaquil.

|

Informationsschalter des ecuadorianischen Gesundheitsministeriums am Flughafen "José Joaquín de Olmedo" - Guayaquil. |

Luis Sarrazín, ehemaliger Gesundheitsminister und Teil des von der Gemeinde Guayaquil gebildeten Expertenteams, sagt mit Sicherheit: Der Ausbruch des Coronavirus in Guayaquil hat seinen Ursprung in Samborondón. Und er erklärt es damit, dass viele seiner Bewohner der Ober- und oberen Mittelschicht aus ihren Ferien in Europa und den Vereinigten Staaten zurückgekehrt waren. Einige von ihnen, infiziert. Anschließend nahmen sie an gesellschaftlichen Veranstaltungen und anderen Aktivitäten teil, bei denen sie das Virus unterGästen und Mitarbeitern verbreiteten. "Aufgrund der völligen Unordnung ihrer Bewohner breitete sich die Pandemie schnell aus", sagte Sarrazín. Dies wurde damals vom Gouverneur von Guayas, Pedro Duart, bestätigt, der darauf hinwies, dass viele Bürger von Samborondón "weiterhin taten, was sie wollten, und sich nicht an die Maßnahmen hielten, als die Pandemie bereits verordnet war. Und das liegt daran, dass die Einreise des Coronavirus über den Flughafen Olmedo problemlos möglich war. Sogar so sehr, dass die unfehlbaren Witzbolde der Netzwerke ein Meme für die einsame Gesundheitshelferin schufen, die vom Gesundheitsministerium am Flughafenausgang einen schmutzigen Kontrolltisch bekam. "Sie haben uns im Stich gelassen", hieß es im Witz.

|

„Nos fallaste flaco.“ (Twitter 29/02/20) |

Zwar lustig, und dennoch spiegelte das Bild den verzweifelten Versuch wider, die epidemiologische Eingrenzung des starken Rückreisestroms durchzusetzen. Fast nichts. Die glückliche epidemiologische Kontrolle entpuppte sich als Fata Morgana, sagt der Journalist Cristian Zurita. “Während Beamte ihre technokratischen Reden über die Eindämmung um den Patienten Null hielten, kamen Hunderte von Menschen aus der ganzen Welt nach Guayaquil”. Dies ergänzte der Epidemiologe Esteban Ortiz so: „Die Ankunft der Migranten bedeutete auch ein geselliges Beisammensein, ein Willkommen. Das ist Tradition.”, die das Virus mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit verbreitete, sodass innerhalb von nur zwei oder drei Wochen das Ansteckungsniveau unberechenbare Höchstwerte erreicht hatte.

II. Das Denguefieber. Ein neues Virus im Land eines alten

Die ersten Nachrichten über das Dengue-Fieber kamen aus London in einer BBC-Publikation: "Die Covid-19-Pandemie kommt in Lateinamerika an, während andere Epidemien und Ausbrüche, die die Region seit Generationen geplagt haben, immer noch da sind", sagte Dr. Josefina Coloma, Forscherin an der School of Public Health der Universität von Kalifornien, Berkeley, und Mitglied des PAHO-Beratungsausschusses, gegenüber BBC Mundo. "Dies ist das Problem der so genannten 'Doppelbelastung' durch zwei Krankheiten, wie Dengue und Covid-19, die zur gleichen Zeit, bei den gleichen Menschen und an den gleichen Orten auftreten können. Und genau das könnte in Guayaquil geschehen, sagt die Forscherin.

III. Fehlende Entscheidungen der Behörden

Die Behörden riefen dazu auf die Ruhe zu behalten und so begann der März damit, das normale Leben so laufen zu lassen, als ob es das Virus nicht gebe. Dieser Logik folgend, wurde das Spiel der Copa Libertadores Barcelona-Independiente, an dem fast 20.000 Menschen versammelten. Es handelte sich um eine umstrittene Maßnahme, da das Regierungsministerium am 29. Februar das Gegenteil angeordnet hatte und das Verbot für Guayaquil aufgehoben wurde. "Das schlimmste Virus ist die Angst", sagte damals Guayas Gouverneur Pedro Duart. In Italien hatten Spezialisten gesagt, dass die Austragung des Spiels Atalanta-Valencia, das am 19. Februar in Mailand stattfand, die Auswirkungen einer "biologischen Bombe" hatte, da sie als der große Zünder der Pandemie in Italien und Spanien gilt, wenn man bedenkt aus welchen Ländern die Mannschaften und Fans der jeweiligen Clubs ins Mailänder San-Siro-Stadion kamen.

Niemand in Guayaquil hat bisher dasselbe über die Partie der Copa Libertadores gesagt, da sich alle Kommentare auf das katastrophale Spiel konzentrierten, das Barcelona an diesem Abend präsentierte. Aber Gouverneur Duarts Aussage war eindeutig, obwohl er jetzt behauptet: "Ich glaube nicht, dass das Spiel der Grund dafür ist, meine Arbeit im Büro des Gouverneurs zu diskreditieren. Epidemiologen arbeiten daran, die wahren Ursachen herauszufinden".

Die Tausenden von Toten schmerzen und werden es noch lange tun, aber die Szenen der Politiker, jeder auf seine Weise, die mit ihren isolierten Aktionen versuchen, die Verwüstungen der Pandemie zu lindern und gleichzeitig gut auszusehen, sind ärgerlich, weil dieser Egoismus schließlich Schaden anrichtet, indem er Bemühungen behindert, die zusammen wirklich effektiv sein könnten, und nicht das, was sie am Ende waren: schwache Kampagnen, die in den grausamsten Momenten der Tragödie noch nicht mit ihren Ergebnissen fertig waren.

5. ¿Was wird in den nächsten Wochen passieren? Ist das Schlimmste schon vorbei oder steht Ecuador noch am Anfang der Pandemie? Was sind die besonderen Herausforderungen, und vielleicht auch Vorteile, Ecuadors im Vergleich mit anderen Ländern für die Bevölkerung in Bezug auf das Gesundheitssystem, etc.?

"Lasst und von Isolation zu Distanz übergehen". Regierungsministerin María Paula Romo kündigte heute Freitagmorgen, 24. April 20203 , an, dass Ecuador kurz vor der Aufhebung der Quarantäne steht und dass das Land ab dem 4. Mai vorerst in eine Phase der "neuen Normalität" inmitten der Coronavirus-Krise eintreten wird. Die Maßnahme impliziert die Reaktivierung der Wirtschaftssektoren. "Wir können nicht zu Hause eingesperrt bleiben", sagte Romo. Er betonte jedoch, dass diese neue Etappe keine Rückkehr zum Leben wie man vor der Ankunft der Covid-19-Pandemie in Ecuador kannte, bedeuten werde. "Es bedeutet nicht, dass wir zu dem zurückkehren werden, was Januar oder Februar war. Es ist eine neue Normalität, die wir nach dem Coronavirus haben werden. Die Dinge werden sehr langsam vorangehen". In der Woche vom 27. April bis zum 1. May wird ein Plan zur sozialen Distanzierung entworfen; mit Studien und Entwürfen für die Reaktivierungsmodelle kommerzieller und arbeitsrechtlicher Aktivitäten sowie der Formulierung eines Pilotplans für den Bausektor unter Einhaltung der Gesundheitsprotokolle. Das bedeutet, dass die Ampel noch eine Woche lang auf Rot stehen wird. Ab dem 4. Mai wird es Aktivitäten geben, die unter Einhaltung der Abstandsregelungen wieder aufgenommen werden. " Die große Herausforderung sind Disziplin und Organisation", sagte Romo. Bis dahin lautet die Anweisung für Ecuadorianer, zu Hause zu bleiben, aber ab dem 4. Mai werden die Maßnahmen "viel komplizierter" sein. -so die Ministerin – denn die Bürger „müssen sich an einen Zeitplan halten, abhängig von einer Ampelregelung, und ihr Verhalten ändern, wie beispielsweise Handläufe berühren, eine Tür oder sich die Hand zu geben. Tragen Sie immer eine Maske, und zwar ordentlich aufgesetzt.“

Der Unterricht in Schulen und Hochschulen wird von zu Hause aus fortgesetzt: Bildungszentren bleiben geschlossen. Das Schuljahr in Sierra und Amazonía wird ohne Präsenz beendet, wie vom Bildungsministerium geplant. Gilt diese “neue Normalität” für alle Arbeitenden?

Nächste Woche wird festgelegt, in welchen Sektoren der Arbeitsalltag, sowohl im öffentlichen Dienst wie für die Privatwirtschaft, wieder aufgenommen werden kann und wer weiterhin aus dem Home-Office arbeiten wird. Diejenigen, die nun zur Arbeit müssen, sollen einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Menschen einhalten: Im öffentlichen Nahverkehr, im Büro, in der Fabrik. Laut Romo ist Ecuador zu diesem Schritt bereit. "Wir haben die schwerste Phase, das schwerste Gesicht dieser Pandemie gesehen, aber wir können sagen, dass der Höhepunkt in den meisten Provinzen des Landes überschritten ist. Ecuador hofft, die Auflagen zu lockern, aber das bedeutet nicht, dass die Notlage vorbei ist. Eine Vernachlässigung der Bürgerschaft in der Phase der sozialen Distanzierung könnte jedoch eine neue Beschleunigung der Ansteckungskurve bewirken.

Die Regierungsministerin sagte, dass [...] jeder Bürger, jedes Unternehmen und jede Institution die nächste Woche Zeit haben wird, sich zu organisieren, um einen erneuten Ausbruch zu verhindern, sagte sie. Die Behörden forderten die Unternehmen auf, ihre Gesundheitsabteilungen zu stärken, um Mechanismen der Gesundheitskontrolle einzuführen. Die verschiedenen Provinzen des Landes werden sich dieser neuen Realität entsprechend des Ampel-Systems stellen.

Ausgehend von diesen Aussagen muss ich darauf hinweisen:

- Ecuador hat noch keinen Plan, um zur „neuen Realität“ zurückzukehren.

- Die Regierung überließ es den einzelnen Gemeinden, zu entscheiden, ob sie die Beschränkungen aufheben wollen; keine der Kommunalverwaltungen in Ecuador hat jedoch die Budgetzuweisungen erhalten, um die Schwierigkeiten zu bewältigen, die im Zusammenhang mit der Haushaltskrise auftreten werden.

- Die Produktionssektoren drängen sehr darauf, zur "Normalität" zurückzukehren, doch die "Rückkehr"-Pläne sind von jedem dieser Sektoren selbst erstellt worden.

- Diese 50 Tage der Restriktion im Land haben dazu geführt, dass: (i) mehr als 25% der Menschen im privaten Sektor ohne Arbeit sind, (ii) etwa 30.000 öffentliche Angestellte entlassen wurden, (iii) nach Angaben der Polizei die Kriminalität aufgrund mangelnder Beschäftigung zugenommen hat, (iv) sich das Konsumverhalten massiv verschlechtert hat.

*Übersetzung aus dem Spanischen von Leon Schepers

[1] In Guayaquil zum Beispiel gab es vor der Pandemie 1.200 Todesfälle pro Monat; in diesen Tagen wurden 10.000 Tote identifiziert.

[2] La Historia y Periodismo de Investigación | 02 May 2020 |Revista Digital.

[3] Dieser Inhalt wurde ursprünglich von der Zeitung EL COMERCIO unter folgender Adresse veröffentlicht: EL COMERCIO (LINK)

Gianina Guadalupe/ Tobias Kanschick (02.05.2020): Perú - Abwarten und Tee trinken | Perú - Espera y bebe té

Dieser Text ist in zwei Sprachen verfügbar:

Este texto está disponible en dos idiomas:

Español

Perú - espera y bebe té

Guadalupe Zavala y

Tobias Kanschick

02.05.2020

|

Somos Tobias Kanschick, graduado de maestría en sociología en la Universidad de Hamburgo y profesor de métodos empíricos en la FOM Universidad de Economía y Administración y Gianina Elizabeth Guadalupe Zavala, cocinera de Perú. |