Funktion von Übungen

Funktion von Übungen

Grundsätzlich geht man davon aus, dass bei der Bearbeitung von Übungen gelernt wird. Was genau gelernt wird und wie der Lernprozess aussieht, bleibt aber häufig unklar, weil es sich empirisch nur schwer ermitteln lässt.

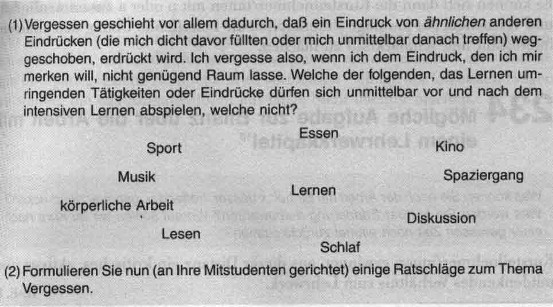

Kognitive Sprachlernmodelle gehen davon aus, dass bei der Bearbeitung von Übungen neues Wissen (z.B. bzgl. Grammatik oder Wortschatz) aufgenommen wird. Dieses neue Wissen kann in bereits vorhandene Wissenstrukturen integriert werden, es kann aber zu Konflikten führen. Ein Beispiel: Wenn Sie bereits wissen, dass man im Deutschen bei Verben der Bewegung das Hilfsverb "sein" zur Perfektbildung benutzt (ich bin gelaufen), könnte Ihnen die Form ich bin eingeschlafen auffallen, weil sie nicht von der gelernten Regel abgedeckt wird (einschlafen ist im Normalfall keine Bewegung). Jetzt kann es zu einer Umstrukturierung Ihres Wissens kommen, wenn Sie durch eigene Hypothesen oder durch Zuhilfenahme externer Wissensquellen (Lehrperson, Grammatik, Muttersprachler) zu einer Erweiterung der Regel (Hilfsverb "sein" wird zur Perfektbildung bei Verben der Orts- und Zustandsveränderung benutzt) gelangen.

Des Weiteren unterscheiden kognitive Sprachlernmodelle bei fremdsprachlichem Wissen, ob das Wissen eher explizit (bewusst, analysiert, verbalisierbar) oder implizit (intuitiv, nicht verbalisierbar) ist und ob der Zugriff auf dieses Wissen kontrolliert oder automatisch verläuft. Wenn Sie eine neue Regel (explizites Wissen) wie z.B. die Bildung des Konjunktiv II, des condizionale semplice usw. lernen, werden Sie die Regel in der Anfangszeit kontrolliert aufrufen. Ihre diesbezügliche Sprachproduktion ist also relativ langsam, bewusst kontrolliert und nicht selten mit Fehlern behaftet. Je mehr Sie aber die Formen z.B. in Übungen trainieren, umso weniger Gedanken müssen Sie sich um die Anwendung dieser Regel machen und umso schneller wird ihre Ausführung.

Die meisten kognitiven Sprachlerntheorien gehen davon aus, dass explizites Wissen durch Üben in implizites überführt werden kann. Das Wissen über unsere Muttersprache ist größtenteils implizit: Wir müssen uns keine oder nur wenig Gedanken über die Verwendung und Bildung des Konjunktiv II z.B. in einer höflichen Bitte machen, wir benutzen ihn einfach und zwar ziemlich schnell und unbewusst.

Neben der Aufnahme und Umstrukturierung dienen Übungen also gerade der Verfestigung und Automatisierung von sprachlichem Wissen. Übungen sollen die Übertragung von bereits Gelerntem auf neues Sprachmaterial ermöglichen und zusätzlich bieten sie kommunikative Anreize, die im Optimalfall auf natürliche Kommunikation übertragen werden. Um bei dem o.g. Beispiel zu bleiben: Wenn Sie also in Ihrem nächsten Italienurlaub auf dem Markt einkaufen gehen, können Sie die ausreichend trainierte Form (condizionale semplice) und Funktion (höfliche Bitte) in authentischer Kommunikation anwenden und um ein Kilo Tomaten für die Pastasauce bitten (Mi darebbe un chilo di pomodori.).